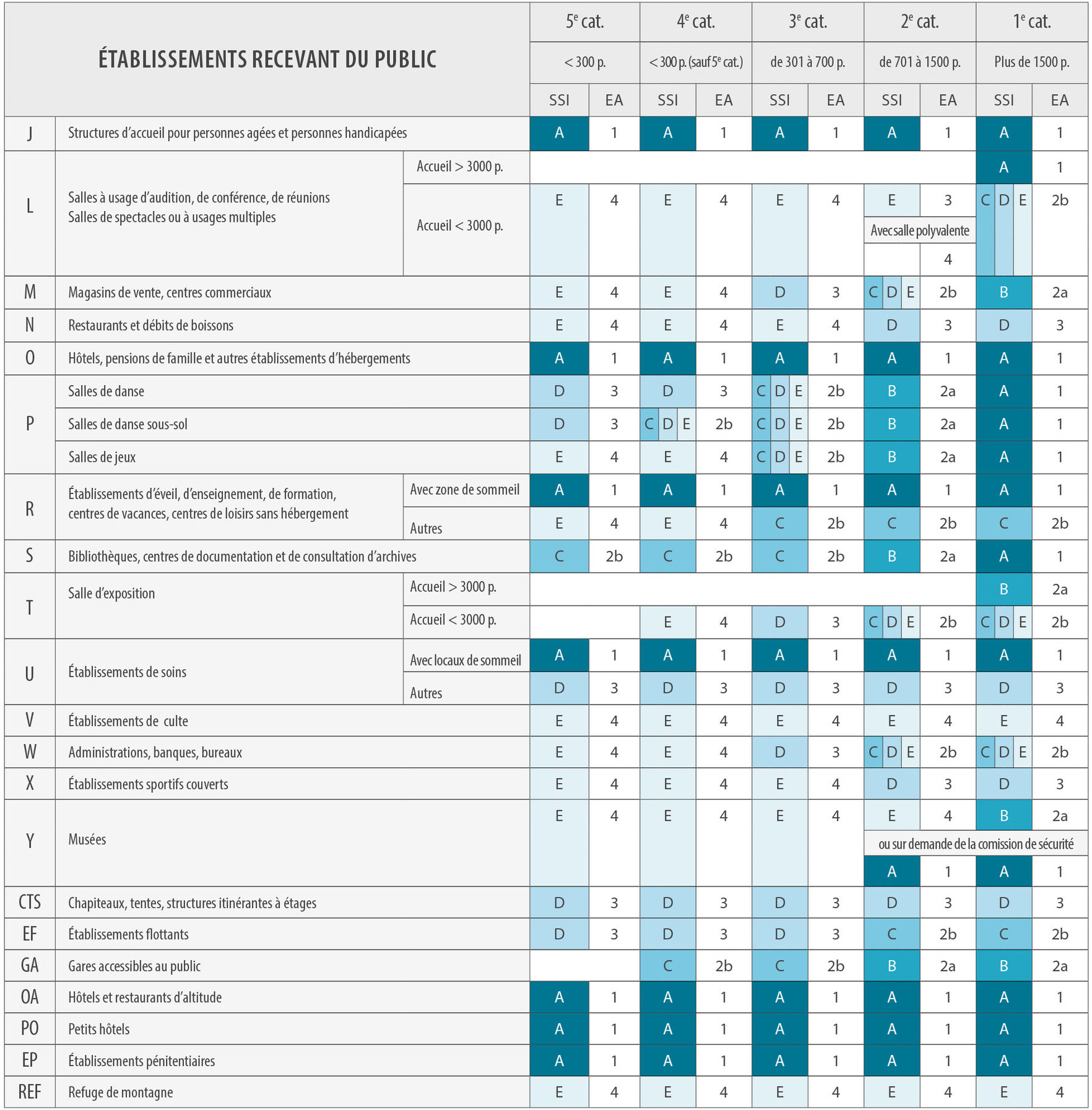

Les établissements recevant du public (ERP) doivent répondre à des normes d’accessibilité strictes afin de rendre leur bâtiment et services accessibles à tous. Si la réglementation concerne tous les ERP, ceux de la 5ème catégorie bénéficient d’une certaine souplesse.

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’accessibilité des ERP de 5ème catégorie afin de garantir votre conformité avec la législation en vigueur.

Accessibilité des ERP de 5ème catégorie : réglementation et obligations

La réglementation en matière d’accessibilité des ERP est régie par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Les articles L161-1 à 165-7 du Code de la construction et de l’habitation précisent les normes à respecter.

Quelles sont les obligations d’accessibilité dans les ERP de 5ème catégorie ?

Pour être conforme, un ERP de catégorie 5 doit offrir un parcours accessible complet aux personnes en situation de handicap. Ces dernières doivent pouvoir accéder et utiliser les locaux de la même manière qu’une personne valide.

Plus précisément, l’exploitant ou le propriétaire de l’ERP doit veiller à rendre accessibles les éléments suivants :

- Les cheminements extérieurs,

- La zone de stationnement,

- Les conditions d’accès et d’accueil dans les bâtiments,

- Les circulations horizontales et verticales à l’intérieur des bâtiments (largeur couloir PMR, escaliers, ascenseurs, etc.),

- Les locaux intérieurs et sanitaires ouverts au public (WC pour PMR, douches, etc.),

- Les portes, les sas intérieurs et les sorties,

- Les revêtements de sol et parois,

- Les équipements et les mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d’y être installés.

Les règles d’accessibilité et leur application diffèrent toutefois selon qu’il s’agit d’un ERP situé dans un bâtiment neuf ou dans un bâtiment existant.

Normes d’accessibilité pour un ERP de 5ème catégorie neuf

Les normes d’accessibilité doivent impérativement être appliquées lors de la conception et de la construction d’un ERP. Aucune dérogation d’accessibilité n’est autorisée pour les ERP neufs.

Il est cependant possible de solliciter une autorisation d’utiliser un autre moyen permettant d’atteindre le niveau d’accessibilité. La demande doit être adressée à la préfecture et inclure les documents justificatifs (photos, brochure, plans, etc.) permettant d’apprécier l’efficacité de la solution d’effet équivalent proposée.

Bon à savoir : le préfet notifie sa décision dans les trois mois suivant la réception de la demande. Sans réponse, la demande est considérée comme accordée.

Normes d’accessibilité pour un ERP de 5ème catégorie existant

Pour les structures existantes, une certaine souplesse est prévue en raison des éventuelles difficultés à apporter des modifications dans un bâti existant. Outre la solution d’effet équivalent, le gestionnaire de l’ERP peut solliciter une dérogation PMR auprès de la mairie pour ne pas appliquer certaines règles d’accessibilité.

Cette dérogation est uniquement accordée dans certains cas prévus par le décret du 17 mai 2006 :

- Impossibilité technique liée à l’environnement du bâtiment,

- Contraintes liées à la conservation du patrimoine,

- Disproportion manifeste entre les améliorations apportées par les travaux d’accessibilité et leur coût.

Bon à savoir : une dérogation peut également être accordée si l’ERP est situé dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation et que les copropriétaires refusent les travaux dans les parties communes lors de l’assemblée générale.

Documents obligatoires en matière d’accessibilité pour les ERP de 5ème catégorie

Les propriétaires et exploitants d’un ERP de 5ème catégorie doivent également établir plusieurs documents relatifs à l’accessibilité de leur établissement.

L’attestation d’accessibilité d’un ERP de 5ème catégorie

L’attestation d’accessibilité est un document permettant à un ERP de signaler son accessibilité à l’administration.

Tandis que les ERP des catégories 1 à 4 doivent fournir une attestation réalisée par un bureau de contrôle ou un architecte, les ERP de 5ème catégorie peuvent faire une déclaration sur l’honneur faisant office d’attestation d’accessibilité.

Astuce : vous pouvez déclarer l’accessibilité de votre ERP de 5ème catégorie à l’administration en ligne en cliquant ici.

La notice d’accessibilité d’un ERP de 5ème catégorie

La notice d’accessibilité est un document qui détaille l’ensemble des aménagements prévus pour rendre un établissement accessible et conforme à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être joint à toute demande d’autorisation d’urbanisme, qu’il s’agisse d’un permis de construire ou d’une autorisation de travaux.

Le registre d’accessibilité d’un ERP de 5ème catégorie

Le registre d’accessibilité est un document obligatoire qui permet au public de s’informer sur le degré d’accessibilité d’un ERP et de ses prestations. Celui-ci doit être accessible à tous ainsi que facile à lire et à comprendre, y compris pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou un handicap mental.

Astuce : aidez-vous du guide méthodologique du ministère de la transition écologique et solidaire pour élaborer le registre d’accessibilité de votre ERP.

FAQ

Quelles sanctions en cas de non-conformité avec les normes d’accessibilité en ERP ?

Tout manquement à la réglementation d’accessibilité expose le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP à des sanctions administratives (1 500 €), voire pénales (45 000 € pour les personnes physiques et 225 000 € pour les personnes morales).

Quel formulaire pour une dérogation d’accessibilité dans un ERP de 5ème catégorie ?

Pour déposer une demande de dérogation d’accessibilité, il est nécessaire de remplir l’un des formulaires Cerfa suivants :

- Travaux non soumis à permis de construire : Cerfa n°13824*04,

- Travaux soumis à permis de construire : dossier spécifique Cerfa.

Quel est le rôle de la commission d’accessibilité pour les ERP de 5ème catégorie ?

La commission d’accessibilité vérifie que les ERP respectent les normes d’accessibilité en vigueur. Celle-ci est également responsable de l’analyse des demandes de dérogation ou d’utilisation d’une solution d’effet équivalent.