Faire construire sa maison est une entreprise risquée, voire même un véritable défi à relever ! Pour éviter de voir le rêve basculer en cauchemar, les risques liés à un projet de construction de maison doivent être identifiés, contrôlés et surveillés le plus tôt possible.

En effet, un aspect majeur de tout projet de construction consiste à identifier les opportunités et les risques qui en découlent afin de les gérer en conséquence. Il ne faut cependant pas percevoir ces risques comme des incertitudes ou obstacles. Une fois gérés, ces risques ne deviennent plus une contrainte et le maître d’ouvrage peut aborder son projet de construction de maison de façon sereine.

Les risques à analyser avant de lancer un projet de construction de maison

La plupart des risques susceptibles d’affecter le projet de construction d’une maison doivent être étudiés avant même le début du chantier.

Les risques liés au terrain et à son environnement

La production de documents analysant la composition du sol permet de réduire les risques de la construction de maison. Ainsi, une étude de sol, un plan de prévention des risques (PPR) et une étude d’urbanisme sont requis pour s’assurer que le terrain accueillant le futur chantier ne présente aucun danger.

Les risques liés au terrain et à l’emplacement de la future maison sont :

- Les glissements de terrain, lesquels sont accentués si le terrain est en pente. Afin de s’en prémunir, une stabilisation du terrain en amont et en aval de la maison est nécessaire, tout en conservant une distance de sécurité confortable par rapport au talus,

- Les inondations qui peuvent être fatales pour le bâti. À noter qu’en France, une commune sur deux est concernée par des risques de fortes pluies. En cas de construction d’une maison dans une zone inondable, des précautions exceptionnelles doivent être prises (surélévation du plancher, création d’une zone refuge, etc.),

- Les séismes qui font l’objet d’une attention particulière depuis l’instauration de la nouvelle norme européenne Eurocode 8. En France, plus d’un département sur deux est concerné par les risques sismiques. Un PPR mettant en évidence une zone classée rouge signifie que l’exposition du terrain aux catastrophes naturelles est importante. Les nouvelles constructions sont d’ailleurs interdites au sein d’une zone rouge. Pour la construction d’une maison en zone sismique 3, le risque est qualifié de modéré,

- L’exposition aux vents, lesquels peuvent avoir une forte incidence sur la conception d’une maison ou d’une charpente en bois,

- La présence d’argile peut affecter les fondations de la maison, notamment en cas d’argiles gonflantes. Dans ce cas précis, un traitement de sol et/ou la création d’un vide sanitaire sera nécessaire. Dans le cas contraire, la maison risque de se fissurer au fil du temps.

Les risques liés au constructeur de la maison

Le choix du professionnel immobilier doit être mûrement réfléchi. Afin d’évaluer la transparence de ce dernier et de gagner en sérénité, le maître d’ouvrage doit le questionner sur les éléments suivants :

- La garantie décennale (ou assurance professionnelle),

- Les attestations d’assurance pour la période de chantier,

- Des exemples de chantiers de construction de maisons,

- Un état des lieux des finances de l’entreprise (consulter le site infogreffe.fr est également une option).

Par ailleurs, le contrat de construction proposé par le professionnel doit être un contrat de construction de maison individuelle (CCMI). Ce type de contrat est encadré par la loi et le Code de la construction et offre une sécurité maximale au maître d’ouvrage.

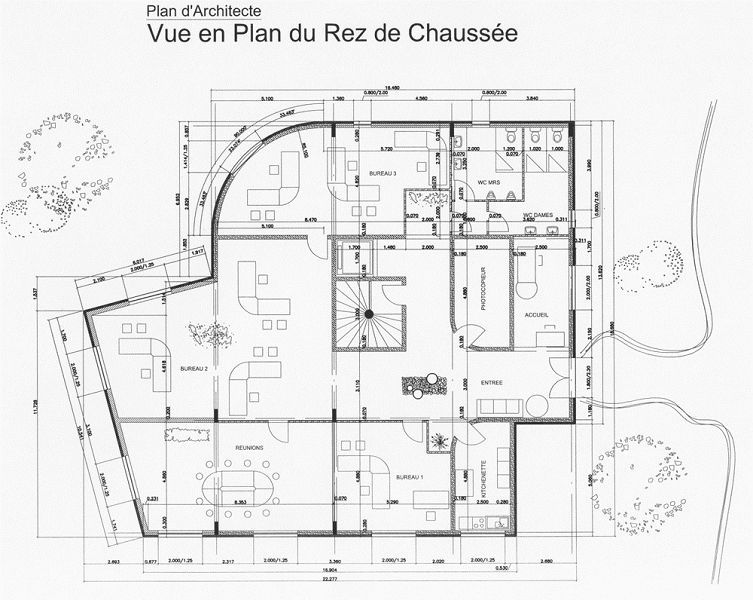

Les risques de ne pas se plaire dans la maison une fois la construction achevée

Une fois les clés remises, il existe toujours un risque que le maître d’ouvrage ne soit pas pleinement satisfait par l’exposition de la maison au soleil, l’orientation ou encore l’isolation de cette dernière.

Pour éviter toute déception, il est important de bien penser l’orientation et l’agencement du logement, et ce, dès l’achat du terrain et l’élaboration des premiers plans.

Quelques règles sont à respecter lors de la conception d’une maison :

- Le séjour doit être exposé au sud pour un confort optimal,

- Les chambres doivent généralement être orientées vers l’est,

- Les pièces qui ne nécessitent pas une température de 19°C peuvent être exposées librement (buanderie, garage, etc.).

L’acquéreur peut optimiser l’isolation thermique et phonique de sa maison en privilégiant des fenêtres en aluminium ou en PVC. Il peut également investir dans du matériel haut de gamme comme une baie double voire triple vitrage.

Les risques à anticiper pendant la construction de la maison

Des risques doivent être considérés pendant la construction de la maison.

Des dérives par rapport au contrat de construction sont susceptibles de survenir, mais ces dernières peuvent être palliées rapidement si le maître d’ouvrage garde un œil attentif sur le chantier.

Les défauts de construction

Assurer le suivi du chantier est important pour éviter la présence d’éventuels défauts de fabrication ou vices cachés. Si le maître d’ouvrage peut se faire épauler durant cette tâche, il peut également souscrire une assurance dommages ouvrages.

Cette assurance couvre les risques de la construction si le maître d’ouvrage résilie le contrat avec le constructeur avant la fin des travaux. Les garanties prennent également effet lorsque le constructeur ne remédie pas aux défauts vus à la réception du chantier.

Les problèmes de communication

Afin de mieux faire face aux imprévus, il est essentiel que le maître d’ouvrage ait un interlocuteur principal pendant l’ensemble de la durée du chantier.

Le maître d’ouvrage doit en effet pouvoir appeler le maître d’œuvre, le constructeur ou le chef de chantier à tout moment.

Le non-respect des normes de construction

Un dernier risque est particulièrement redouté des acheteurs : le non-respect des normes de construction. Une construction qui ne respecte pas les normes est une construction victime d’infiltrations d’eau, qui présente une pente de toit insuffisante, qui consomme beaucoup plus d’énergie que celle-ci ne le devrait, etc.

Pour être certain que la maison est conçue dans les règles de l’art, le contrat de construction doit mentionner les différentes normes en vigueur avant qu’il ne soit signé par les deux parties : PLU, RT2020, label HQE, NF C15-100 et DTU. Pour terminer, le contrat doit prévoir une vérification de la performance énergétique en fin de chantier.